夜間走行中、ヘッドライトが暗いと感じて不安になった経験はありませんか?

レンズの黄ばみやバルブの劣化による寿命、リフレクターの不具合、さらにはバッテリーやオルタネーターの不調など、ヘッドライトの明るさが失われる原因は多岐にわたります。

この記事では、ご自身でできるDIYによる磨きや研磨、コーティングから、ハロゲン、HID、LEDへのバルブ交換といったアップグレードまで、ヘッドライトを明るくする方法を網羅的に解説します。

さらに、安全走行の要であり、車検で厳しくチェックされるロービームの光量(カンデラ)や、正しいカットラインとエルボー点を実現するための光軸調整、交換にかかる費用や工賃の目安まで、あなたの「暗い」という悩みを解決するための情報を詳しくお届けします。

- ヘッドライトが暗くなる物理的な原因

- 自分でできるDIYメンテナンス方法

- バルブ交換による明るさ改善の選択肢

- 車検基準と調整にかかる費用の目安

【3分で原因を特定】ヘッドライト暗さ診断ツール

あなたの車のヘッドライトが暗い原因はどれに当てはまるでしょうか?

いくつかの簡単な質問に答えるだけで、最も可能性の高い原因と、この記事で解説している最適な対処法をサクッと診断します。まずは、気軽にチェックしてみましょう!

ヘッドライト暗さ診断

あなたの車のヘッドライトはなぜ暗い?

いくつかの簡単な質問に答えて、原因と最適な対策を探りましょう。

※この診断は簡易的なものです。正確な原因特定と安全な修理のためには、専門家による点検をおすすめします。

ヘッドライトが暗いと感じる主な原因

- レンズの黄ばみやリフレクターの劣化

- バルブの劣化と寿命(ハロゲン・HID・LED)

- バッテリーやオルタネーターの不具合

- 古い車に多い光軸調整の必要性

レンズの黄ばみやリフレクターの劣化

ヘッドライトが暗く感じる最も一般的で、かつ視覚的にも分かりやすい原因が、レンズの黄ばみや曇りです。

特に2000年代以降の車の多くは、ヘッドライトレンズの素材にガラスではなくポリカーボネートという樹脂を採用しています。

この素材は軽量で成形しやすく、耐衝撃性にも優れているため広く普及しましたが、最大の弱点は紫外線への耐性が低いことです。

新車時には、この弱点を補うためにレンズ表面に非常に硬い保護膜(ハードコート)が施されています。

しかし、日々の紫外線曝露、高速走行時の飛び石、洗車機のブラシによる物理的な摩耗、酸性雨や鳥のフンといった化学的なダメージが蓄積されることで、この保護層は徐々に破壊されてしまいます。

保護を失ったポリカーボネート樹脂は、紫外線や熱によって酸化し、黄ばみやくすみといった劣化現象を引き起こすのです。

この劣化した層は光の透過を物理的に妨げるフィルターとなり、内部のバルブが正常でも、路面に届く光量を大幅に減少させてしまいます。

さらに、レンズの透明度と並んで重要なのが、ユニット内部にあるリフレクター(反射板)の劣化です。

リフレクターは、バルブから360度方向に放たれた光を効率よく集め、前方を照らすためのビームへと変換する、いわば「鏡」の役割を担っています。

この鏡の反射率が落ちれば、当然ヘッドライトは暗くなります。

主な劣化原因は、バルブ(特に高温になるハロゲンバルブ)から発せられる熱と、経年によるメッキ層の劣化です。

熱によってメッキが焼けてくすんだり、ヘッドライトユニットのシールが劣化して内部に湿気が侵入し、反射面に汚れの膜が形成されたり、最悪の場合はメッキが剥がれ落ちてしまうこともあります。

見落としがちなレンズ「内側」の曇り

長年使用したヘッドライトでは、レンズの「内側」が曇る現象も発生します。

これは、ヘッドライト内部の樹脂部品や配線の被覆から発生する微量なガス(アウトガス)が、温度変化によってレンズ内面に付着して薄い膜を形成するものです。

外側からのクリーニングでは除去できないため、この場合は専門業者による分解清掃や、ヘッドライトユニット自体の交換が必要になることがあります。

ヘッドライトの黄ばみは100均アイテムで取れるのか⁈こちらの記事で詳しく取り上げています。

⇒【検証】100均でヘッドライトの黄ばみは取れる?正しい落とし方

バルブの劣化と寿命(ハロゲン・HID・LED)

ヘッドライトの心臓部であるバルブは、どんな種類であっても必ず寿命がある消耗品です。

特徴的なのは、その光量が突然ゼロになるのではなく、非常にゆっくりと時間をかけて低下していく点です。

そのため、ドライバー自身が毎日乗っていても変化に気づきにくく、「最近、夜道が見えにくいな」と明確に体感したときには、すでに新品時の性能から半分近くまで光量が落ちているケースも珍しくありません。

バルブの種類ごとに劣化のサインや寿命が異なるため、それぞれの特性を理解しておくことが重要です。

ハロゲンバルブ

タングステン製のフィラメントに電気を流して発光させる、古くからある電球タイプです。

使用するうちにフィラメントが熱で蒸発し、徐々に細くなることで光量が低下します。

蒸発したタングステンがバルブ内面に付着し、ガラス部分が黒ずんでくるのも特徴的な劣化のサインです。

光の色も、新品時の白っぽい光から、寿命が近づくにつれて黄色味がかった、頼りない光に変化していきます。

HIDバルブ(キセノン)

ハロゲンよりも格段に明るく、長寿命なのが特徴の放電灯タイプです。

ガラス管内に封入されたキセノンガスや金属化合物を高電圧で放電させて発光します。

経年劣化によりこれらの封入物が変質・消耗することで、光量が著しく低下します。

新品時の70%程度まで明るさが落ち込むことも一般的です。

また、劣化のサインとして分かりやすいのが「色味の変化」で、新品時の純白の光から、寿命末期にはピンクや紫色がかった光に変わることがあります。

これは封入された金属化合物のバランスが崩れるために起こる現象です。

LEDバルブ

現在主流となっている半導体光源です。省電力で非常に長寿命なのが最大のメリットです。

LEDチップ自体は半永久的とも言える耐久性を持ちますが、LEDヘッドライトとしての寿命と性能は、熱をいかに効率的に排出できるかという「放熱設計」に完全に依存します。

LEDは熱に非常に弱く、冷却が不十分だとLEDチップやそれを制御する電子回路が早期に劣化し、明るさの低下やチラつき、最悪の場合は突然の不点灯といった故障を引き起こします。

製品の信頼性は、ヒートシンクの大きさや冷却ファンの性能によって大きく左右されます。

| 種類 | 平均寿命(目安) | 特徴 | 劣化のサイン |

|---|---|---|---|

| ハロゲン | 約500~1,000時間 | 構造が単純で安価。発熱量が多いため、降雪時にレンズの雪を溶かす効果がある。 | 光が黄色っぽくなる、ガラス管内部の黒ずみ、フィラメントの断線。 |

| HID | 約2,000時間 | ハロゲンの2~3倍の明るさ。点灯してから最大光量に達するまで数秒のタイムラグがある。 | 光がピンクや紫色に変色する、点灯時のチラつき、明るさの著しい低下。 |

| LED | 約10,000時間以上 | 長寿命かつ省電力。スイッチONで瞬時に最大光量に達する。熱管理が性能を左右する。 | 徐々に明るさが低下(体感しにくい)、点灯不良、チラつき。 |

HIDとLEDの違いについてもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事で詳しく取り上げています。

⇒【もう迷わない】HIDとLED、どっちがいい?明るさ・寿命・価格の違いを徹底比較!

バッテリーやオルタネーターの不具合

ヘッドライトは、車に搭載されている電装品の中でも特に多くの電力を消費します。

そのため、電力供給システムの要であるバッテリーやオルタネーター(発電機)の不具合も、ライトが暗くなる直接的な原因となり得ます。

バッテリーはエンジンを始動させるだけでなく、エンジン停止中や発電量が不足する際に電力を供給する役割を担っています。

このバッテリーが経年劣化すると、エンジンを始動させるだけの力は残っていても、ヘッドライトのような大電力消費パーツに安定した電圧を供給できなくなります。

特に、信号待ちなどのアイドリング時にエンジンの回転数が下がるとオルタネーターの発電量も落ちるため、ライトがフワッと暗くなり、アクセルを踏んで回転数を上げると明るさが戻るような症状は、バッテリー劣化の典型的なサインです。

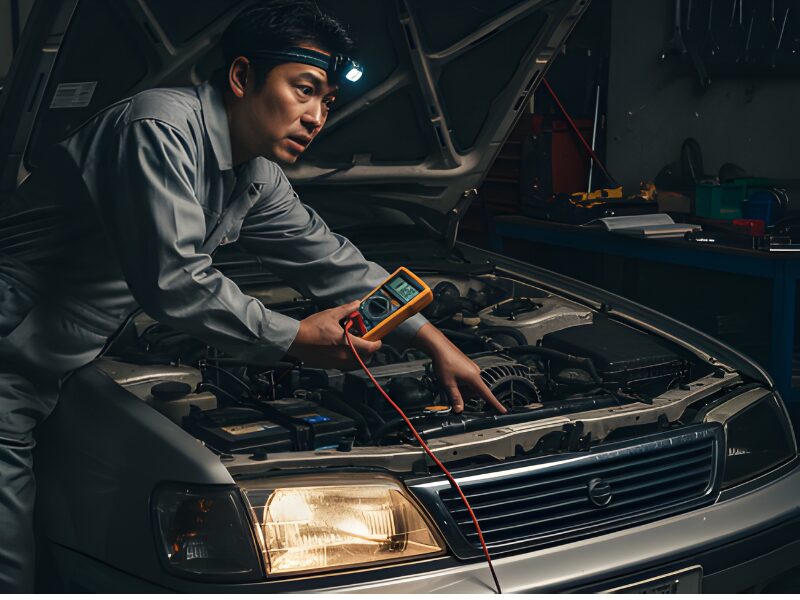

電圧のセルフチェックで異常を早期発見

市販のテスター(マルチメーター)があれば、電力供給システムの基本的な状態を簡易的にチェックできます。

エンジン停止時にバッテリーの端子電圧を測定し12.5V以上が正常値の目安です。

次にエンジンを始動し、アイドリング状態で再度測定します。このとき、正常なオルタネーターは約13.5V~14.7V程度の電圧を発生させ、バッテリーを充電します。

もしエンジン始動後も電圧が12V台のまま、あるいは極端に高い場合は、バッテリーやオルタネーターに何らかの異常がある可能性が考えられます。

オルタネーターは、エンジンが作動している間の電力供給とバッテリーの充電を担う、車の「発電所」です。

このオルタネーターの内部にあるブラシの摩耗やレギュレーター(電圧調整器)の故障が起こると、発電量が不足したり、電圧が不安定になったりします。

その結果、バッテリーに蓄えられた電力だけで走行することになり、ヘッドライトが暗くなるだけでなく、最終的にはバッテリーが上がってエンジンが停止してしまう危険性もあります。

古い車に多い光軸調整の必要性

「バルブを最新のLEDに交換し、レンズもピカピカに磨いたのに、なぜか暗く感じる…」このような場合、光軸(こうじく)のズレという根本的な問題が隠れている可能性があります。

光軸とは、ヘッドライトが照らす光の向き(照準)のことで、これが適切な方向を向いていないと、いくら光量が大きくても路面を正しく照らすことができず、結果的にドライバーは「暗い」と感じてしまいます。

光軸は非常に精密に調整されていますが、実はとてもデリケートなものです。

日々の走行で受ける細かな振動の蓄積、タイヤ交換やサスペンションの経年劣化による車高の微妙な変化、トランクに重い荷物を積載した際の車体の傾き、さらにはバルブ交換時の不適切な取り付けなど、様々な要因で簡単にズレてしまいます。

特に、長年乗られている古い車では、サスペンションのスプリングやダンパーがへたることで新車時よりも車高が下がり、気づかないうちに光軸が本来の位置より下を向いてしまっているケースが多く見られます。

光軸のズレは事故を誘発する重大な欠陥

光軸が下を向きすぎていると、すぐ手前の路面しか照らせず、遠方の障害物や歩行者の発見が遅れてしまいます。

逆に上を向きすぎていると、対向車のドライバーの視界を眩惑させ、事故を誘発する原因となり大変危険です。

また、光軸は車検で非常に厳しくチェックされる項目であり、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)が定める審査基準から少しでも外れていると車検に通りません。

たとえ光量が十分なヘッドライトでも、その光が有効な範囲に届いていなければ、安全な視界は確保できません。

「明るさ(光量)」と「視認性(見やすさ)」は、適切な光軸調整があって初めて両立するのです。

光軸調整については、こちらの記事で詳しく取り上げています。合わせてご覧ください。

⇒光軸調整はどこで?料金やDIYの方法、業者選びまで解説

ヘッドライトが暗い時の対処法と費用

- DIYでの磨き・研磨とコーティング

- 明るくする方法はバルブ交換がおすすめ

- 車検で重要なロービームの光量(カンデラ)

- 正しいカットラインとエルボー点の調整

- 交換作業にかかる費用(工賃)の目安

- ヘッドライトが暗い悩みはこれで解決

DIYでの磨き・研磨とコーティング

ヘッドライトの黄ばみや曇りが主な原因である場合、DIYによる磨き(研磨)とコーティングは、最もコストパフォーマンスに優れた対処法です。

カー用品店やオンラインストアで専用のクリーナーキットが数千円程度で入手でき、少しの手間をかけるだけで、まるで新品のような透明感を取り戻すことが可能です。

基本的な作業手順は、大きく分けて3つのステップになります。

下準備(洗浄とマスキング)

作業を始める前に、まずヘッドライト表面の砂や泥汚れをカーシャンプーで丁寧に洗い流します。

これは後の研磨作業で砂粒を引きずり、深い傷を付けてしまうのを防ぐためです。

洗浄後、水分を拭き取ったら、研磨剤やコーティング剤が周囲のボディ塗装面に付着しないように、ライトの輪郭に沿ってマスキングテープでしっかりと保護(養生)します。

このひと手間が、仕上がりの美しさを左右します。

本格作業(磨き・研磨)

黄ばみが深刻な場合は、耐水ペーパーによる研磨から始めます。

1000番~1500番といった少し粗い番手からスタートし、水をかけながら一方向に磨いていきます。

黄ばんだ層が削れて白い研ぎ汁が出なくなったら、2000番、3000番と徐々に目の細かい番手に上げていき、表面の傷を滑らかにしていきます。

軽度のくすみであれば、コンパウンド(液体研磨剤)だけで十分な場合もあります。

最終仕上げ(脱脂とコーティング)

研磨作業が終わったら、シリコンオフなどの脱脂剤でレンズ表面の油分を完全に取り除きます。

研磨後のレンズは、人間で言えば皮膚のバリア機能がない無防備な状態です。

このまま放置すると、数ヶ月で再び紫外線によって黄ばんでしまうため、必ずUVカット機能のあるヘッドライト専用コーティング剤を施工します。

これにより紫外線からレンズを保護し、クリアな状態を長期間維持することができます。

研磨作業は少し根気が必要ですが、レンズがみるみる透明になっていく過程はとても楽しいですよ。

一番重要なのは、最後のコーティングです。

これを怠ると、せっかくの苦労が数ヶ月で水の泡になってしまうので、絶対に忘れないようにしてください。

研磨作業のリスクと注意点

DIYでの研磨は、やり方を間違えると取り返しのつかない傷を付けてしまうリスクもあります。

特に電動ポリッシャーなどを使う際は、同じ箇所を磨きすぎると熱でレンズが変形することもあります。

黄ばみの状態が非常に深刻な場合や、作業に自信がない場合は、無理せず専門のカーディテイリング業者に依頼するのが賢明です。

プロに依頼すれば、より高品質な下地処理と、市販品よりも遥かに高耐久なコーティング施工が期待できます。

ヘッドライトの黄ばみは100均アイテムで取れるのか⁈こちらの記事で詳しく取り上げています。

⇒【検証】100均でヘッドライトの黄ばみは取れる?正しい落とし方

明るくする方法はバルブ交換がおすすめ

レンズを綺麗にしても明るさが改善されない場合や、現状よりもさらに明るい視界を求めるのであれば、ヘッドライトバルブ自体の交換が最も直接的で効果的な解決策です。

特に、純正でハロゲンバルブが装着されている車両の場合、より高性能なHIDやLEDバルブにアップグレードすることで、夜間の運転が劇的に安全かつ快適になります。

高効率ハロゲンバルブ

「大掛かりな変更はしたくないけれど、手軽に少しだけ明るくしたい」というニーズに応えるのがこのタイプです。

純正バルブと全く同じ形状・消費電力でありながら、内部に封入するガスの種類や圧力を最適化したり、フィラメントの設計を改良したりすることで、純正比で30%~50%程度の明るさ向上を実現した製品です。

交換作業も純正バルブと全く同じで、価格も比較的安価なため、最も手軽なアップグレードと言えます。

ただし、明るさを追求する分、寿命が標準のハロゲンバルブより短くなる傾向があります。

HIDバルブ

ハロゲンの2~3倍という圧倒的な光量が最大の魅力です。

夜間の高速道路や街灯の少ない郊外路を走行する機会が多いドライバーにとっては、非常に心強い選択肢となります。

その明るさは、遠方の視認性を飛躍的に高めます。

一方で、点灯してから最大光量に達するまでに数秒のタイムラグがある、取り付けには「バラスト」と呼ばれる高電圧を発生させる専用ユニットの設置が必要で作業が複雑になる、といったデメリットも存在します。

LEDバルブ

現在、最もおすすめの選択肢がLEDバルブへの交換です。

技術の進歩により、HIDに匹敵する、あるいはそれ以上の明るさを持つ製品が手頃な価格で入手可能になりました。

HIDの弱点であった「起動の遅さ」がなく、スイッチを入れた瞬間に100%の明るさで点灯する応答性の良さは、トンネルの出入りやパッシングの際にも安全に貢献します。

さらに、省電力であるためバッテリーへの負担が少なく、10,000時間を超える長寿命も大きなメリットです。

取り付けも簡単な製品が増えており、あらゆる面でバランスの取れたアップグレードと言えるでしょう。

バルブ交換で失敗しないための重要チェックポイント

バルブを交換する際は、まず自分の車に適合したバルブの形状(規格。例:H4, H11, D2Rなど)を必ず確認しましょう。

また、安価な海外製品の中には、配光設計が不適切で光が散ってしまい、対向車を眩惑させるだけで路面はかえって見えにくくなる粗悪品も存在します。

安全のため、そして車検を確実に通過するためにも、「車検対応」と明記された信頼できる国内メーカーの製品を選ぶことが非常に重要です。

LEDへの交換を検討されている方に、関連記事をご案内します。合わせてご覧ください。

⇒HID屋 vs fcl 徹底比較!後悔しない選び方完全ガイド

⇒【忖度なし比較】日本ライティングのLEDは”買い”か?HID屋・fclとの違いを徹底レビュー

⇒HID屋の評判は最悪?口コミから見るメリット・デメリット

⇒【もう迷わない】HIDとLED、どっちがいい?明るさ・寿命・価格の違いを徹底比較!

車検で重要なロービームの光量(カンデラ)

ヘッドライトの性能を正しく評価し、車検をクリアするためには、「ルーメン」と「カンデラ」という2つの単位の違いを正確に理解しておく必要があります。

これらはどちらも明るさに関連する単位ですが、意味するところは全く異なります。

- ルーメン(lm):

光源、つまりバルブ自体が発生する光の総量を表す単位です。

例えるなら、「電球そのものが持つポテンシャル」です。数値が高いほど、バルブ自体が多くの光を発していることを示します。 - カンデラ(cd):

ヘッドライトユニット(レンズやリフレクター)を通して、特定の方向をどれだけ強く照らすかという光の強さ(光度)を表す単位です。

例えるなら、「リフレクターやレンズによって集光された後の、路面を照らす光の威力」です。

市販されているアフターマーケットのバルブ製品の多くは、パッケージで「〇〇〇〇ルーメン!」といった高いルーメン値をアピールしています。

しかし、これはあくまでバルブ単体の性能値であり、実際に車検で測定され、ヘッドライトとしての性能を法的に判断されるのはカンデラ値です。

現在の日本の保安基準では、国土交通省の定める通り、車検時にロービームを測定した際、最も明るい部分(ホットスポット)の光度が1灯あたり6,400カンデラ以上あることが合格の基準とされています。

たとえ10000ルーメンを謳う超高性能なバルブを装着したとしても、レンズが黄ばんでいたり、リフレクターが劣化していたり、光軸がズレていたりして光が正しく集光されなければ、この6,400カンデラという基準をクリアできず、車検不合格となってしまうのです。

正しいカットラインとエルボー点の調整

2015年9月以降、車検におけるヘッドライト検査は、それまでのハイビーム検査から、原則としてロービーム(すれ違い用前照灯)で実施されるように変更されました。

この変更により、単なる明るさ(光量)だけでなく、配光(光の配分)の正確さがより厳しく問われるようになっています。

ロービームの配光で最も重要なのが、対向車や先行車のドライバーを眩惑させないように、光が上方向に漏れるのを防ぐための明確なカットライン(明暗の境界線)です。

この線がぼやけていたり、グレア光と呼ばれる不要な光が上方へ散乱していたりすると、検査で不合格となります。

高品質なバルブやヘッドライトユニットは、このカットラインが非常にシャープに現れます。

さらに、日本の左側通行の道路環境に合わせて、カットラインは水平な部分から左側(歩道側)が少しせり上がるような独特の形状をしています。

この、水平な線から斜め上に切り替わる角の部分を「エルボー点」と呼びます。

車検の検査では、車両の前方10mに設置されたスクリーンにヘッドライトを照射し、このエルボー点が、規定された上下左右数cmという非常に狭い矩形の範囲内に、ピンポイントで正確に収まっているかが測定されます。

この精度が、現代の車検で求められる最も厳しい要件の一つです。

エルボー点はなぜ必要?その合理的な理由

カットラインの左側がせり上がっているのは、対向車を眩惑させることなく、歩道側の歩行者や自転車、そして道路標識をより遠くまで照らし、ドライバーが早期に危険を察知できるようにするためです。

夜間の安全走行を支える、非常に合理的で重要な設計なのです。

特に、ハロゲンからLEDにバルブを交換した場合など、光源の位置が純正からわずかでもズレると、このカットラインやエルボー点は大きく狂ってしまいます。

ヘッドライトに関連する何らかの作業を行った後は、見た目では問題ないように見えても、必ず認証整備工場などで専用のヘッドライトテスターを使い、精密な光軸調整を実施することが、安全とコンプライアンス遵守のために不可欠です。

交換作業にかかる費用(工賃)の目安

ヘッドライトの明るさを改善するためのメンテナンスや部品交換にかかる費用は、ご自身で作業を行う(DIY)か、ディーラーや整備工場、カー用品店といった専門業者に依頼するかで大きく変わってきます。

また、車種や使用する部品のグレードによっても価格は変動するため、以下に示すのはあくまで一般的な費用の目安です。

| 作業内容 | DIY費用(部品代のみ) | 専門業者への依頼費用 | 備考 |

|---|---|---|---|

| レンズ研磨・コーティング | 2,000円~5,000円 | 5,000円~15,000円 | 業者の施工は耐久性が高いことが多い。 |

| ハロゲンバルブ交換(左右) | 2,000円~7,000円 | 4,000円~10,000円 | 比較的工賃は安価。 |

| LED/HIDバルブ交換(左右) | 5,000円~40,000円 | 10,000円~50,000円 | 製品の性能やブランドにより価格差が大きい。 |

| 光軸調整 | (専用機材が必要なため不可) | 2,000円~5,000円 | バルブやユニット交換後は必須の作業。 |

| ヘッドライトユニット交換(片側) | 20,000円~(中古・社外品) | 50,000円~200,000円以上 | 純正品や高機能ライトは高額になる。 |

工賃が高くなるケースに注意

上記の表はあくまで基本的な車種を想定した目安です。特に注意が必要なのは、ヘッドライトの脱着にフロントバンパーの取り外しが必要な車種です。

近年のデザイン性の高い車の多くはこの構造を採用しており、作業工数が大幅に増えるため、バルブ交換だけでも1万円以上の工賃がかかる場合があります。

また、輸入車や、AFS(ステアリング連動型)などの高機能ヘッドライトを搭載した車両も、交換後の設定作業が必要になるため工賃が高くなる傾向にあります。

正確な費用を知るためには、事前に複数の業者に見積もりを依頼することをおすすめします。

ヘッドライトが暗い悩みはこれで解決

この記事では、ヘッドライトが暗いという多くのドライバーが抱える問題について、その根本原因の特定から、ご自身でできる対策、専門的な解決策、さらには法律で定められた車検の基準や費用の目安に至るまで、多角的に詳しく解説しました。

最後に、本記事の重要なポイントをリスト形式で振り返ります。

- ヘッドライトが暗くなる最大の原因は「レンズの劣化(黄ばみ)」と「バルブの寿命」

- レンズの素材であるポリカーボネートは紫外線に弱く、経年で必ず黄ばむ

- 内部のリフレクター(反射板)の焼けや曇りも光量低下の大きな要因になる

- バルブは消耗品であり、ハロゲン、HID、LEDの3種類で寿命や劣化のサインが異なる

- バッテリーやオルタネーターの不調による電圧低下も明るさに直結する

- 古い車はサスペンションのへたり等で、気づかないうちに光軸がズレていることが多い

- DIYでのレンズ磨きは非常に効果的だが、作業後のUVカットコーティングが必須

- 明るさを根本的に改善するなら、ハロゲンから高性能なLEDへのバルブ交換が最もおすすめ

- 車検で問われるのは光の総量(ルーメン)ではなく、路面を照らす光の強さ(カンデラ)

- 現在の車検基準では、ロービームで1灯あたり6,400カンデラ以上の光度が求められる

- 対向車を眩惑させない、シャープなカットラインが出ていることが重要

- カットラインの角にあたる「エルボー点」が規定の範囲内に正確にあるかが厳しく検査される

- バルブ交換や足回りの整備を行った後は、必ず専門工場で光軸調整を行う必要がある

- 交換費用はDIYか業者依頼か、また車種や部品のグレードによって大きく変動する

- 安全で快適な夜間走行のためには、定期的なヘッドライトの点検と適切なメンテナンスが不可欠

ヘッドライトの明るさは、夜間運転の安全に直結する非常に重要な要素です。

「最近暗いな」と感じたら、それは見過ごさずにメンテナンスやアップグレードを検討するべきサインです。

この記事で紹介した原因の特定方法や対処法を参考に、ご自身の状況に合った適切な対策を行い、クリアで安心な視界を手に入れて、これからも快適なナイトドライブを楽しんでください。